中华人民共和国最高人民检察院主管 检察日报社主办

一段时间以来,网络虚假信息泛滥,大量以“剪切拼凑”“故意模糊时间地点”“冒用身份”“AI伪造”等手段,编造谣言、夸大渲染社会矛盾、制造社会焦虑、挑起群体对立短视频频现,严重扰乱网络传播秩序。

造谣短视频为何选中“社会矛盾”,又是如何激发群体对立,扰乱社会秩序?记者为此进行了调查采访。

社会矛盾成为谣言选材来源

近年来,网络谣言日益成为互联网空间治理的顽疾。

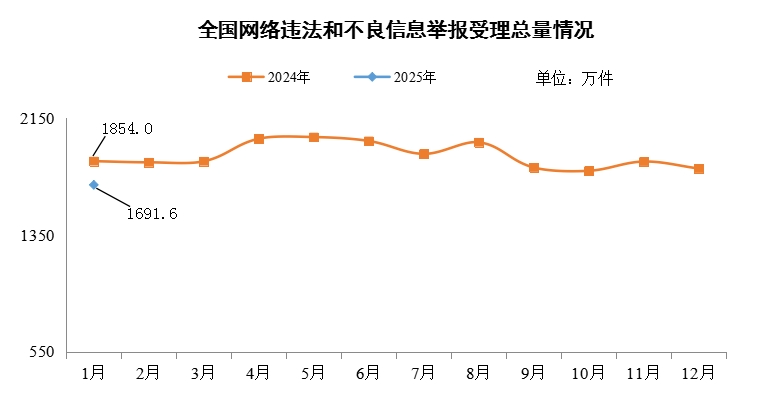

中央网信办举报中心数据显示,2024年,公安机关全年侦办网络谣言案件4.2万余起,查处造谣传谣违法犯罪人员4.7万余人,关停违法违规账号33万余个,清理网络谣言信息252万余条。

中央网信办举报中心公布相关数据。

2022年10月,郑某某等人制作造谣视频敲诈某上市茶饮公司600万元未遂,经检察机关提起公诉,郑某某等人犯敲诈勒索罪,被法院判处有期徒刑六年到三年不等,并处罚金人民币六万元到三万元不等。

2023年,自媒体博主郭某某制作虚假视频,造谣“开国少将”何克希为“中共历史上最恶劣的十大叛徒”,侵害其肖像、名誉和荣誉。2023年12月,经检察机关提起民事公益诉讼,法院判令三被告在国家级媒体公开赔礼道歉,并赔偿公益损害赔偿金。

将一段发生在A地的视频素材嫁接到B地,利用AI换脸换音,并在后台修改IP定位,一段打上“亲历者口述”标题的短视频几小时内便被多个账号转发,关于B地的谣言便随之产生。这不是电影桥段,而是一起真实案件中的AI造谣过程。

“移花接木”“张冠李戴”“断头去尾”已经成为了造谣的惯用伎俩。然而,记者发现,激化社会矛盾的谣言有愈演愈烈之势。

记者通过梳理大量谣言发现,医患关系、性别对立、贫富差距、官民冲突、职场冲突等矛盾话题谣言关注度较高。相关谣言总能挑起网友愤怒情绪,进而引发网络骂战,有的甚至诱导模仿犯罪。

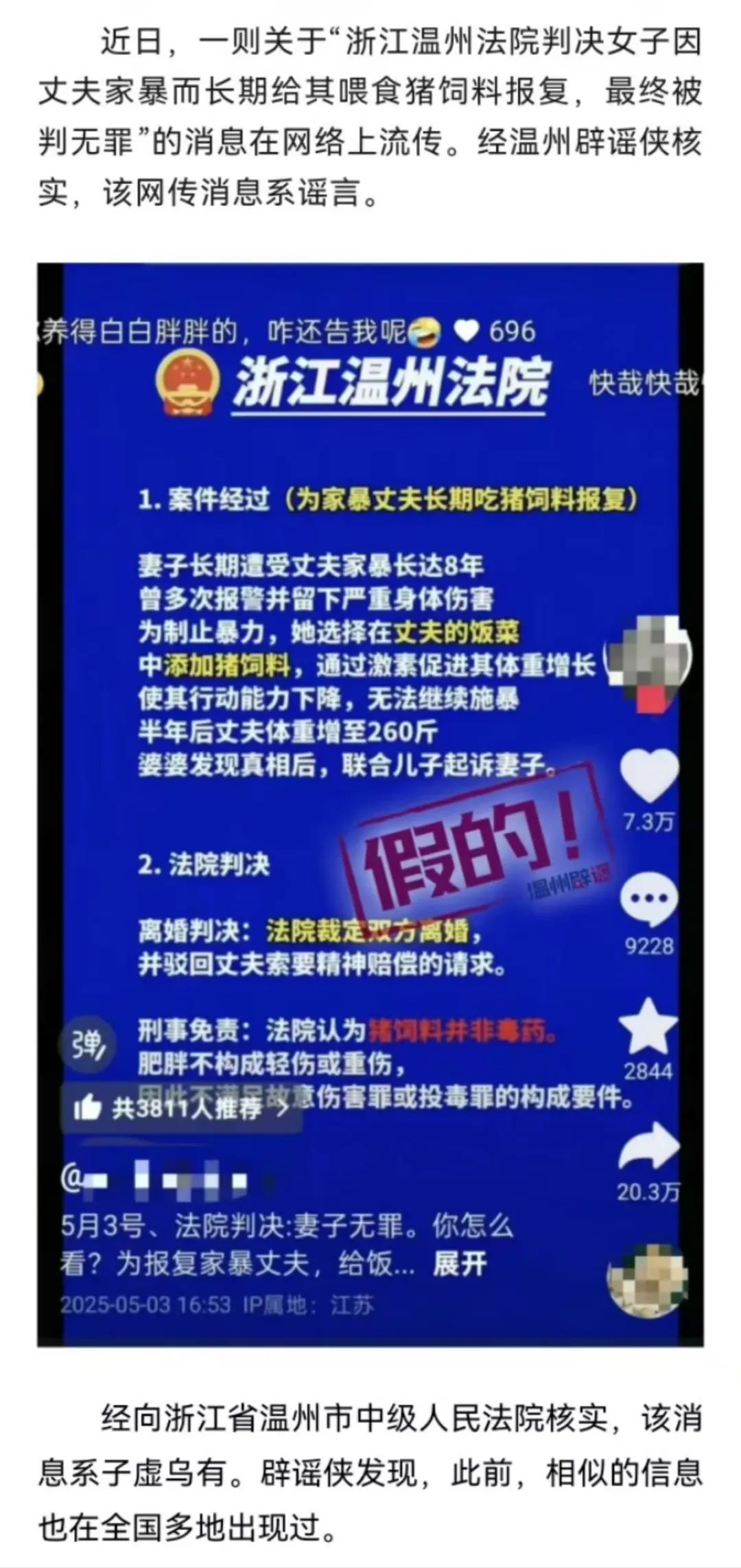

今年5月初,一条网传“女子为报复家暴丈夫喂猪饲料被判无罪”的视频引发网友热议,记者在评论区看到,多名网友为女子“零代价爽文式”复仇行动叫好,甚至表示“这招可以学,专治坏男人”,却激发多名男性网友的敌对情绪,一网友表示,“可给你们这些高知女拳学到了”。相关法律人士指出,“投毒”等报复行为面临刑责,此谣言有诱导犯罪、娱乐化消解家暴议题倾向。5月8日,浙江省温州市中级法院辟谣称案件纯属虚构,该谣言自2013年就反复出现,每次均更换地点重新传播,属于“僵尸谣言”。

“女子为报复家暴丈夫喂猪饲料被判无罪”系谣言。来源:温州辟谣

记者在某社交平台搜索“离婚”“相亲”“情感”等关键词,类似涉及家庭矛盾、性别对立话题的谣言连续多月被官方辟谣:“南京青岛等地离婚限号”“安徽一民政局五对结婚百对离婚”“女子喝醉在路边被强暴”……

不仅如此,相关谣言还会激发次生谣言灾害。在涉及高考违规问题的谣言“高考作弊家长用钱摆平”辟谣新闻下方,记者看到,多名网友在评论区“举报”同类违法犯罪。账号“商**”表示,“我同学就是高考移民,考试用手机被查,第二年家长找关系又去考了”。账号“背**”表示,“作弊多了去了,我高考的时候有人直接飞纸条,还给监考老师递烟”。相关言论无法查证,却引发了网友对“网信南岸”官方辟谣信息的大量质疑,怀疑“官方包庇,伪装谣言”。

“高考作弊家长用钱摆平”辟谣新闻评论区留言。来源:九派新闻

“公众长期接触此类谣言,会产生‘结构性误读’的倾向——即把系统、复杂的社会矛盾,归咎于某一群体、某一地区的道德或文化缺陷。这将直接导致社会信任感的削弱,降低公众对陌生人的基本信任,形成‘防御性认知’。”中国社会科学院大学新闻传播学院副院长、教授黄楚新在接受记者采访时表示,这些谣言会让公众习惯性地套用“谁被欺负了”“谁在作恶”的对立模式进行非理性的判断。

“碰瓷”社会矛盾的谣言带来的不只是社会情绪的失控、社会信任的丧失,还有其他违法问题。

“特别是涉及公共秩序、食品安全、民生政策等方面的谣言,极易引起公众恐慌,甚至造成社会失序,影响政府决策和公信力。”河南省郑州航空港区检察院第一检察部副主任李莹表示,散布谣言扰乱社会秩序,需要承担相应法律责任。此外,网络谣言还往往伴随网络暴力的发生,部分谣言针对特定人群进行恶意攻击,侵犯、曝光他人隐私,危害人民群众生命财产安全。

流量诱惑下的“谣言生产线”

聚焦社会矛盾的造谣短视频为何容易挑动网友情绪?背后有什么制作逻辑呢?

对此,黄楚新分析:“虚假信息在内容设计上会刻意利用人们最易被挑起的情绪与认知漏洞,迅速吸引注意力并抑制人们的理性思考。”他表示,造谣者往往通过二元对立来激化矛盾,这种叙事框架容易激起对“外来竞争者”的集体敌意并形成负面刻板印象,助长排他情绪。在上海火灾谣言中,造谣者就是通过编造外来务工人员违规居住和纵火等虚假内容,将事故责任强行归咎于“外地人”。

记者分析多个谣言短视频发现,相关内容含有大量的情绪化表达,其文案常用“太不公平了”“穷人命苦”“女性卑微”等煽动性话语,配上基调悲惨的音乐,却缺乏准确的新闻要素。

在5月一条“四川乐山月嫂不堪工作压力自杀”的谣言短视频中,记者看到博主用悲哀的语调描述月嫂被业主苛责,被家人“吸血”的故事,并配文“她用生命赚钱却换不回温柔”“悲哀,女人要多爱自己”等情绪化表达。

“四川乐山月嫂不堪工作压力自杀”系谣言。来源:乐山警方

另外,黄楚新补充,AI换脸、语音合成等技术一定程度上降低了造谣成本,增强了内容的伪权威性。根据心理学中的“消极偏向”理论,蕴含恐惧、愤怒、悲伤等负面情绪的信息更易获得关注与互动,所以此类内容在受众情绪高涨,判断力下降时容易完成“内容说服”。

“中国社会处于快速发展与转型关键时期,社会矛盾与生活压力使在此环境下成长的个体产生负面情绪。网络空间因其低门槛、匿名性和便捷性特征成为个体宣泄情绪的首选平台,网络谣言因能释放情感冲动成为个体情绪宣泄的具体场所。”西北政法大学网络政治传播研究院教授张爱军在《谣言的内幕:个体心理视角的网络政治谣言生成与应对》一文中指出,个体在宣泄心理作用下编造和传播谣言,释放对社会现实或相关部门的不满、获得心理上的满足感。

谣言的大规模“繁殖”也与AI辅助生产有极大关系。

2025年4月28日,一条“河南南阳发生严重火灾,已致14人遇难”信息引发关注。6月18日,据公安部消息,河南公安网安部门查明,该消息为谢某泽(女,23岁)使用AI工具自动生成的虚假文章。“AI生产内容成本极低,批量制造耸动标题并配以夸大其词的表述,可以快速吸引浏览量。”黄楚新表示。

此类谣言又是如何广泛传播呢?黄楚新认为,AI伪造手段的不断进化也帮助谣言绕过短视频平台现有的检测模型,与检测手段打起了“游击”。大量谣言通过自定义主题标签,将与内容无关的标签人为加入,借助平台对热门标签的优先抓取实现广泛传播。另外,部分谣言将区域事件包装为全国性议题,配合短视频前3秒的强情绪画面(痛哭、冲突等),通过地域标签、同城推荐、熟人推荐等机制让谣言呈现放射状式传递。

谣言的制作成本极低,传播速度快,但是利润却很高。记者发现,相关短视频账号除了赚点击量牟利外,还通过制造假新闻事件,经“橱窗跳转”“直播导流”等方式引流牟利。在一条关于“孕妇喝奶茶流产”的谣言获取大量关注以后,该账号“橱窗”立刻上架了奶粉等母婴产品、并在评论区设置点击账号跳转,部分账号甚至直接引流至诈骗网站。

用什么来止住造谣的网络黑嘴

“造谣一张嘴,辟谣跑断腿”,谣言的影响极大,如何止住造谣的网络黑嘴呢?

我国现行的治安管理处罚法规定,散布谣言,谎报险情、疫情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。修订后的治安管理处罚法已于2025年6月27日公布,自2026年1月1日起施行。修订后的治安管理处罚法将上述行为的罚款金额由“五百元以下”提高到了“一千元以下”。

“两高”《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》中明确,编造虚假信息,或者明知是编造的虚假信息,在信息网络上散布,或者组织、指使人员在信息网络上散布,起哄闹事,造成公共秩序严重混乱的,依照刑法第二百九十三条第一款第(四)项的规定,以寻衅滋事罪定罪处罚。

“要严厉打击造谣者。若造谣视频仅为吸引流量,未造成严重社会危害,可依据治安管理处罚法处拘留或罚款;但若存在牟利行为,或谣言引发社会恐慌,则可能构成寻衅滋事罪或编造、故意传播虚假信息罪。”李莹表示。

今年4月中旬,网信部门开展“清朗·整治短视频领域恶意营销乱象”专项行动,多地公安及网信部门处置多个散布谣言账号。

短视频平台作为谣言治理的重要一环,应该发挥怎样的作用呢?强化审核把关,从严处置处罚是必不可少的,算法的平衡也很重要。“可在算法中加入‘信息来源可信度’这一维度,优先推送标记为权威媒体、学术机构或第三方事实核查组织检验过的内容,从源头上提升信息质量。”黄楚新建议,可以将争议性内容分为“高中低”三个标准,区别化进行推荐,并根据舆情动态灵活调整曝光比例。还可进行跨平台联动,与其他平台以及事实核查组织共享“争议性内容更新与验证情况”,形成联合防御体系。

此外,还需提高辟谣内容的曝光率和用户到达率。“辟谣内容与谣言相比,具有天然的滞后性,因此,需在算法设计、平台规则层面同步发力。推荐系统可适当引入一些探索性推荐,周期性地插入与用户既有偏好不同但高质量的辟谣或权威科普内容。”黄楚新建议,可以将谣言内容与辟谣内容视作两类推荐算法,以线性组合的方式赋予初始等权重,并依据在线反馈(点击量、停留时间、分享次数等)进行动态调节,确保辟谣内容不会因点击率低而被“挤出”推荐列表。另一方面,平台可以开展简易的“辟谣课堂”与“媒体素养小测验”,帮助用户识别误导性内容,增强用户的主动求证意识。

记者了解到,目前,已有多家平台在内容审核方面进行优化。抖音开辟了“辟谣专区”,上线“辟谣卡”功能,展示存疑信息的起源、传播原因和事实真相。百度开设“百度辟谣”,定期发布百度谣言专项治理公告。小红书建立了真实信源库和谣言库,上线了“争议性标签”功能。

“提升信息素养,是每个网民的必修课。要尽量优先查看权威信息源,如政府官网、主流媒体,警惕‘标题党’,避免添加主观臆测内容,发现谣言立即向网信部门举报,而非二次传播。”李莹认为,用户要主动拒绝成为谣言传播链的一环。